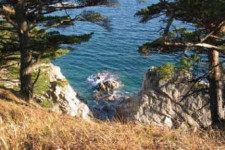

Сосна на Дальнем Востоке

Хвойные леса с преобладанием сосны обыкновенной занимают всего лишь 0,57% общей лесопокрытой площади Дальнего Востока. Запасы же древесины в лесах от общего запаса дальневосточных лесов составляют еще меньшую долю — 0,55%.

Сосна на Дальнем Востоке

Хвойные леса с преобладанием сосны обыкновенной занимают всего лишь 0,57% общей лесопокрытой площади Дальнего Востока. Запасы же древесины в лесах от общего запаса дальневосточных лесов составляют еще меньшую долю — 0,55%.

Основные площади лесов (около 75%) сосредоточены в Амурской области. На долю Хабаровского края приходится менее 25%. Сосняки Приморья, где, кстати сказать, в естественных условиях произрастает только сосна погребальная, составляют лишь 0,12%. В Магаданской и Камчатской областях дерево в естественных условиях не встречается. Что же касается Сахалинской области, то 400 гектаров заняты культурами сосны. В последние годы искусственным выращиванием стали заниматься и на Камчатке.

В Амурской области леса с преобладанием сосны сосредоточены на Амуро-Зейском водоразделе и в бассейне Зеи, в основном в среднем и верхнем ее течении, а также северо-западнее бассейна этой реки, до границы с Читинской областью и Якутии.

В пределах Хабаровского края северо-восточная граница распространения этого дерева пересекает бассейн р. Юдомы, примерно на 59°30′ с. ш. Затем, перейдя через бассейн р. Май-Алданской на широте 59°, граница ареала подходит к хребту Джугджур и, не пересекая его, спускается по нему на юго-запад. На побережье Охотского моря (восточнее Джугджура) самым северным местом произрастания сосны является бассейн р. Алдомы, впадающей в море в 70 км севернее пос. Аян. Южнее на Охотском побережье она встречается лишь в виде незначительных островных ареалов по бассейнам небольших рек Уйка, Лантарь, Таймей, впадающих в Охотское море.

Наиболее южным в Хабаровском крае районом произрастания является средняя и верхняя часть бассейна р. Уды, впадающей в Удскую губу у пос. Чумикан. Но отдельные небольшие «острова» сосняков продвигаются еще южнее. Так, в бассейне р. Амгуни изолированные куртины встречаются среди лиственничных лесов по рекам Дуки, Сонах, Ольджикан и в районах сел Малышевского и Каменки.

Из бассейна р. Амгуни южная граница ее распространения, пересекая р. Бурею примерно в среднем ее течении, уходит на юго-запад, к устью Зеи, а далее — до границы с Читинской областью. Следует отметить, что на юге и юго-востоке эта порода встречается лишь в виде разрозненных «островов». Лишь западнее хребта Джугджур и водораздела между реками Бурея и Селемджа сосна распространена сравнительно слитными массивами. В Верхней Бурее встречается у пос. Чегдомын, на берегах р. Бурей. В небольшом количестве есть она в районе с. Пашковов Еврейской автономной области.

Ботаническое описание сосны обыкновенной

Деревья сосны обыкновенной в лучших условиях произрастания доживают до 300—350 лет, достигая высоты 30—35, иногда 40—42 м; диаметр ствола таких деревьев составляет 80—100 см. Кора на молодых экземплярах и ветвях сероватая или серовато-бурая. По мере старения дерева кора принимает желто-красную окраску и начинает отслаиваться тонкими пластинками. Такой вид коры сохраняется в верхней части стволов до старости. В нижней же части старых стволов кора толстая, темно-бурого цвета, глубокотрещиноватая. Ветви располагаются на стволе мутовчато и настолько правильно, что у молодых экземпляров по числу мутовок можно определить возраст дерева. Начиная с 8—10 лет нижние мутовки у сосны отмирают.

Крона сосны с возрастом и в зависимости от условий произрастания видоизменяется. Смолоду она тупо-коническая или острояйцевидная, у старых же деревьев и при высокой полноте насаждений небольшая, высоко посаженная, а при небольшой полноте и в рединах — широко раскидистая, куполообразная, низкопосаженная.

Хвоя сосны в поперечном разрезе плоско-выпуклая, узколинейная, жесткая, мелкопильчатая по краям, длиной 3—7 см. Побеги двоякого вида: удлиненные и укороченные. На

Сосна — однодомное растение с раздельнополыми «цветками». Но встречаются деревья только с мужскими или только с женскими «цветками». Мужские колоски длиной 5—7 мм, яйцевидной формы, желтого цвета, сидят скученно у основания молодых побегов. Женские красноватые шишечки овальной формы, длиной около 0,5 см, сидят группами на концах молодых побегов. Почки у сосны распускаются с первой половины мая; цветет в июне. Опыляется ветром. Выделение пыльцы бывает обильным. Оплодотворение происходит лишь на второе лето после цветения. В течение второго лета шишка вырастает до полного размера, и к октябрю—ноябрю семена в ней полностью дозревают. Зрелые шишки имеют яйцевидную или яйцевидно-коническую форму, светло-серые, 3—7 см длины и 2—3 см толщины. Чешуи зрелых шишек очень твердые, с сильно утолщенным щитом (апофизом) и слегка отогнутой верхушкой. Семена из шишек, висящих на деревьях, начинают выпадать только в марте, когда под действием тепла и ветра шишки раскрываются.

Но иногда это может произойти и раньше — осенью в теплую и сухую погоду или во время оттепели. После вылета семян шишки некоторое время остаются на деревьях.

Семена яйцевидные, длиной 3—4 мм, различной окраски: от светло-серых до темно-коричневых, почти черных, частично пестрые, снабжены пленчатым крылышком длиной 12—16 мм. Из килограмма шишек получают 10—20 г чистых обескрыленных семян, т. е. выход составляет 1—2% общего веса шишек. 1000 штук обескрыленных чистых семян весят в среднем 5,8 г, а в килограмме их содержится 160—170 тысяч. В благоприятных условиях семена сохраняют всхожесть до 6 лет.

Плодоношение у деревьев, выросших на свободе, начинается в 12—25, а иногда и в 5 лет, а в условиях леса — в 40—50 лет. Семенные годы в сосняках Дальнего Востока наблюдаются через 3—4 малоурожайных; полные неурожаи наблюдаются редко.

Корневая система у сосны

При произрастании на заболоченных местах у нее развивается совершенно поверхностная корневая система, способная обеспечить растение кислородом. Такая же картина наблюдается в условиях вечной мерзлоты, хотя, как правило, сосна избегает подобных участков. На свежих песках развивается глубокий стержневой корень с сильно, развитыми боковыми корнями. На сухих песчаных почвах с глубоким залеганием влаги развивается не только глубокий стержневой, но и длинные боковые корни, перехватывающие влагу даже от небольших дождей. Сосна — ветроустойчивая порода. При постоянных ветрах одного направления стволы становятся изогнутыми, а кроны — однобокими, «флагообразными».

По требовательности к свету сосна обыкновенная занимает одно из первых мест, а среди хвойных пород она уступает в этом только лиственнице. С повышением плодородия почвы и по мере продвижения на юг требовательность сосны к свету снижается, тогда как при произрастании в северных районах потребность в хорошей освещенности увеличивается.

Сосна — быстрорастущая порода

Наибольший прирост по высоте бывает в 25—30-летнем возрасте, а после 40—50 лет прирост постепенно замедляется. К почвенным условиям сосна нетребовательна. Наилучшую производительность она имеет на глубоких гумусированных свежих и рыхлых супесчаных почвах, но растет также и на сухих песчаных почвах, скалистых обнажениях горных склонов, торфяных болотах и известняковых обнажениях. В районах вечной мерзлоты в Хабаровском крае и Амурской области сосна обыкновенная избегает мест с близким залеганием мерзлого слоя и занимает возвышенные холмы и террасы речных долин с дренированными песчаными и супесчаными почвами.

К минеральному составу почв сосна малотребовательна, но на плодородие почвы отвечает хорошим ростом и большой производительностью насаждений. В свою очередь и почвоулучшающее значение невелико. Объясняется это тем, что опадающая в большом количестве хвоя сосны, содержащая смолу, медленно разлагается, образует плотный слой, ухудшающий аэрацию почвы, тем самым способствует образованию кислого гумуса.

Дерево выносит не только сухость почв, но мирится также и с сухостью воздуха. Это подтверждается ее произрастанием в районах с сухим климатом, в частности, в западных районах Амурской области, граничащих с Забайкальем, и даже в степях Казахстана.

Она растет в самых различных климатических условиях и настолько нечувствительна к низким температурам, что отлично переносит морозы северных районов Амурской области и даже Якутии, а на северо-востоке Хабаровского края доходит почти до 60° с. ш. С другой стороны, она отлично растет на юге Забайкалья, для которого характерны высокие дневные температуры летом, сухой воздух и резко континентальный климат вообще. Даже всходы и молодые сеянцы сосны почти не страдают от заморозков.

Нетребовательность к почве и способность мириться с самыми различными климатическими условиями позволяют ей занимать обширный ареал, образовывать разнообразные насаждения и расти чистыми сосняками на сухих и самых бедных почвах, не встречая в подобных условиях конкурентов из числа других пород.

Чистые сосновые насаждения — сосновые боры — занимают обычно повышенные места речных долин, речные террасы и южные склоны гор. В равнинных и пониженных участках, а также на горных склонах, исключая южные экспозиции, обычны смешанные леса: сосново-лиственничные, сосново-лиственнично-еловые, сосново-березовые. Наилучшие по производительности сосняки (I—II бонитетов) встречаются на дренированных супесчаных почвах речных берегов и террас. Насаждения средних бонитетов (III—IV) наиболее распространены и занимают участки со свежими и влажными почвами на склонах небольшой крутизны (8—10°). Наименее производительные сухие боры IV—V бонитетов встречаются на небольших площадях по гребням и крутым южным склонам гор.

Сосновые леса Амурской области к настоящему времени сильно истощены, особенно в южных районах. Наиболее ценные насаждения сохранились в северных малообжитых районах области. В Хабаровском крае наилучшие сосняки сосредоточены также в малодоступных для эксплуатации районах: в бассейнах Маи-Алданской, Учура, Уды и других северных рек.

Процесс естественного возобновления при отсутствии лесных пожаров протекает в общем удовлетворительно. Наиболее благонадежный сосновый подрост бывает в «окнах» (просветах) материнского полога. К огню молодняк очень чувствителен и полностью погибает после первого беглого пожара, впрочем сразу же переходящего в молодняках в повальный.

Сосна обыкновенная сравнительно устойчива против поражения грибами

Тем не менее можно назвать дереворазрушающие грибы, которые наиболее часто поражают древесину: это — сосновая и корневая губка, трутовик Швейница. Для сосны, произрастающей в Амурской области, характерен фаут, выражающийся в образовании на ветвях и стволах особых шишек — наплывов, имеющих вид капов и сильно пропитанных смолой. Снижая выход доброкачественных длинномерных сортиментов, эти наплывы сами по себе представляют хозяйственную ценность как высокопродуктивное сырье для смолокурения. Из первичных насекомых-вредителей, объедающих хвою сосны, наиболее опасным является сибирский шелкопряд. К числу вторичных вредителей относятся разного вида короеды и усачи. Молодым деревьям вредят жуки-долгоносики.

Древесина сосны

По ширине слоев и степени плотности древесину сосны делят на две категории: более мелкослойную — смолистую, плотную, окрашенную в интенсивный красноватый цвет, и крупнослойную, белую, с широкой заболонью, менее смолистую. Первая из них, называемая кондовой или рудовой, очень прочна, образуется у деревьев, растущих на горных или повышенных боровых местах; вторая: мяндовая — характерна для деревьев, выросших на увлажненных местах с суглинистыми иди плодородными супесчаными почвами, она рыхлая и менее прочная. Вообще же древесина до 50-летнего возраста не прочна. Это объясняется тем, что примерно до этого возраста в ней еще не бывает ядровой части, а заболонь менее прочна, чем ядро.

Древесина сосны используется для самых разнообразных целей. Она идет на строительные и пиловочные бревна, мачтовый лес, столбы, сваи, рудничную стойку, балансы для целлюлозно-бумажной промышленности, подтоварник, жерди и круглые лесоматериалы. Машиностроение, судостроение, гидротехнические сооружения, гражданское, промышленное и дорожное строительство, железнодорожные шпалы и переводные брусья — для всего этого сосновая древесина является одним из лучших материалов. Из нее же делают мебель, бочки, ящичную тару, штукатурную и кровельную дранку, штакетник, упаковочную стружку и многое другое. Из древесины, отвечающей требованиям резонансового материала, изготовляют детали музыкальных инструментов.

Сосна в народном хозяйстве

Сосновый осмол (пни, корни, сучья, наплывы) — наилучшее сырье для смоло-скипидарного производства. Сосновые леса — основная база подсочного промысла для получения живицы и производных материалов из нее — скипидара и канифоли.

Наряду с другими породами хвойных деревьев и кустарников сосновая древесина служит сырьем для выработки этилового (винного) спирта и кормовых дрожжей путем гидролизного процесса. Сочетая химические и механические способы переработки древесины и ее отходов, промышленность в настоящее время производит ценные строительные материалы — фибролит, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты и многое другое.

Древесный уголь из сосны является средним по качеству; сосновые дрова, уступая по теплотворной способности дубовым, березовым и лиственничным, превосходят в этом ольховые, еловые, пихтовые и осиновые.

Из хвои сосны добывают эфирные масла, по содержанию которых сосновая хвоя уступает только пихтовой>. Кроме того, в хвое содержатся дубильные вещества, сахара: витамины С и К, а также смолы. Хвою можно перерабатывать в шерсть — волокно, пригодное для пряжи, а также в хвойно-витаминную муку для сельскохозяйственных животных и птиц. Сосновые почки исполъзуютея в медицине. Из шишек и молодых побегов можно добывать красную краску, а из хвои — зеленую. В коре, шишках и побегах содержатся дубильные вещества. Кора может использоваться в качестве кровельного материала для временных холодных построек, а куски тoлстой коры — в качестве рыболовецких поплавков — балбер.

Разведение сосны

Сосна обыкновенная — одна из лучших мелиоративных пород для закрепления песков, укрепления горных склонов и борьбы с оврагами, для создания полезащитных полос, устройства живых придорожных полос, для облесения пустырей и сухих горных склонов. Велико ее значение и как декоративно-паркового дерева, как непременного компонента ландшафта нашей страны и одной из важнейших пород курортно-санаторных лесов, зеленых зон городов и поселков, а также водоохранных лесов.

Естественно сосна возобновляется только семенами. В последнее десятилетие лесоводы стали успешно использовать ее в качестве подвоя для прививки кедра с целью передачи последнему быстрого роста, присущего сосне.

Искусственно сосну разводят или посевом семян, или посадкой на лесокультурной площади саженцев, выращенных в питомнике. Как под питомник, так и под лесокультуры должны подбираться хорошо дренированные супесчаные или щебенистые почвы. Разведение сосны на суглинистых, особенно на тяжелых почвах успеха не дает: всходы полегают, вымокают и выжимаются морозом.

Лучшее время для посева — ранняя весна. Весной же следует высаживать саженцы на лесокультурной площади. Семена перед весенним посевом полезно стратифицировать в течение 30 суток. Норма высева семян на погонный метр бороздки — 2 г, глубина заделки — 1,5 см. Сеянцы достигают посадочной годности в возрасте 2—3 лет.

Сосна обыкновенная — это отличное дерево для леса и дачи. Она хорошо очищает воздух и создает приятную атмосферу. Плюс, сосновая древесина просто отличная для строительства и мебели. Если у вас есть возможность, обязательно посажите несколько сосен — это будет не только красиво, но и полезно!

Очень полезное дерево, всегда рад видеть сосну в лесу — она приносит много пользы и создает красивую атмосферу!